年度专题:2025年汽车芯片产业趋势

|

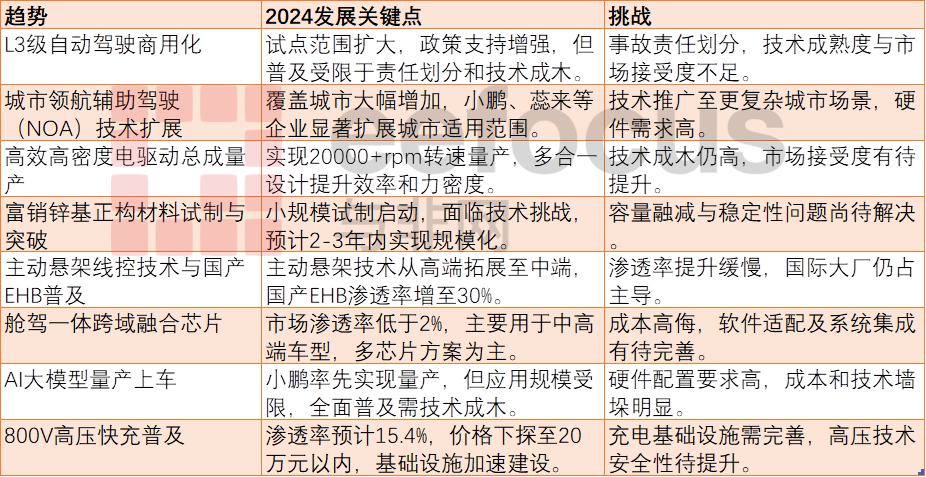

2023年,中国汽车工程学会发布了“CSAE汽车科技预见研究成果”,其中预测了2024年度中国汽车的十大发展趋势。2024年是汽车芯片技术快速发展的一年,从智能驾驶到新能源技术,各大领域均取得重要进展。与非研究院针对2024年的技术、政策以及市场趋势进行回顾和总结,其中责任划分、成本压力和技术壁垒是普及面临的主要障碍。1年过去,这些技术趋势的发展情况到底如何呢?

1.L3级自动驾驶商用化

2024年,L3级自动驾驶商用化试点范围明显扩大,中国工信部等四部委出台的政策推动了多地测试牌照的发放。比亚迪、长安、广汽等企业在技术应用上有显著进展。

挑战分析:

事故责任划分:L3级自动驾驶涉及系统与司机的责任边界,现行法律尚未完善。

技术成熟度与接受度:尽管政策支持增强,但市场普及仍受限于技术稳定性和用户信任。

展望: L3自动驾驶技术将在政策支持下进入小规模商用,但全面推广仍需数年时间。

2.城市领航辅助驾驶(NOA)技术扩展

2024年,小鹏、蔚来、华为等多家企业加快城市NOA技术扩展,覆盖城市从数十个增加到数百个。小鹏城市NGP覆盖243个城市,蔚来NOP+达到606个城市,显示智能驾驶从高速到城市的跨越。

挑战分析:

技术复杂性:城市道路场景多样,硬件要求高。

推广成本:在无高精地图辅助情况下,感知设备成本增加,可能影响普及速度。

展望: 城市NOA是各车企竞争的焦点,预计2024年底将实现大部分城市覆盖。

3.高效高密度电驱动总成量产

高效高密度电驱动总成技术在2024年实现量产。多家企业推出转速超20000rpm、功率密度2.2-2.3kW/kg的产品,标志新能源汽车性能提升。

挑战分析:

市场接受度:消费者对高端电驱动的成本效益比敏感。

展望: 随着集成技术的推广,三合一及多合一电驱系统将推动新能源车在中高端市场的普及。

4.富锂锰基正极材料试制与突破

2024年,富锂锰基正极材料进入试制阶段,其理论容量超三元材料、成本接近铁锂,被视为下一代电池的重要候选。然而,容量衰减与结构稳定性问题制约了量产进程。

挑战分析:

电化学稳定性:电池循环过程中的衰减问题亟待优化。

试制规模小:量产时间表依然不明确。

展望: 预计未来2-3年内,随着结构改良,富锂锰基材料将进入大规模应用。

5.主动悬架线控技术与国产EHB普及

2024年,主动悬架线控技术从高端车型向中端扩展,国产EHB在新能源汽车中的装配率突破80%。国产企业(如伯特利)产能扩张,为替代国际品牌创造了机会。

挑战分析:

市场渗透率低:国际品牌占据主导,国产技术需进一步突破。

高成本:智能悬架和EHB的技术成本尚未明显下降。

展望: 随着国产化加速,中高端车型的底盘技术有望迎来全面升级。

6.舱驾一体跨域融合芯片

2024年,舱驾一体芯片开始进入量产,但市场渗透率仅1.6%,主要集中在中高端车型。英伟达、高通等厂商的方案以多芯片融合为主,单芯片跨域技术尚未成熟。

挑战分析:

成本高企:高算力芯片的价格对中低端市场不友好。

软件适配:跨域融合需要新的架构与生态支持。

展望: 跨域融合芯片是未来的技术趋势,2025年有望实现更广泛的商业化应用。

7.AI大模型量产上车

小鹏汽车XNGP系统率先实现AI大模型量产,吉利与华为等企业的产品也进入试点应用。然而,当前应用场景局限,市场化进程仍需时间。

挑战分析:

硬件需求高:激光雷达、高算力芯片是基础。

成本与普及性:硬件成本居高不下,规模化量产尚需突破。

展望: AI大模型将推动智能驾驶体验升级,预计2025年开始进入大规模应用。

8.800V高压快充普及

800V高压快充技术在2024年加速普及,渗透率从2.8%提升至15.4%。小鹏、比亚迪等车企推出搭载800V平台的新车型,价格逐渐下降至20万元以内。

挑战分析:

基础设施不足:800V快充桩覆盖尚需扩展。

电池安全性:高压技术对电池管理系统提出更高要求。

展望: 800V快充将成为中高端电动车标配,技术优势明显,市场需求持续增长。

2024年汽车技术趋势及现状,来源:中国汽车工程学会,与非研究院整理

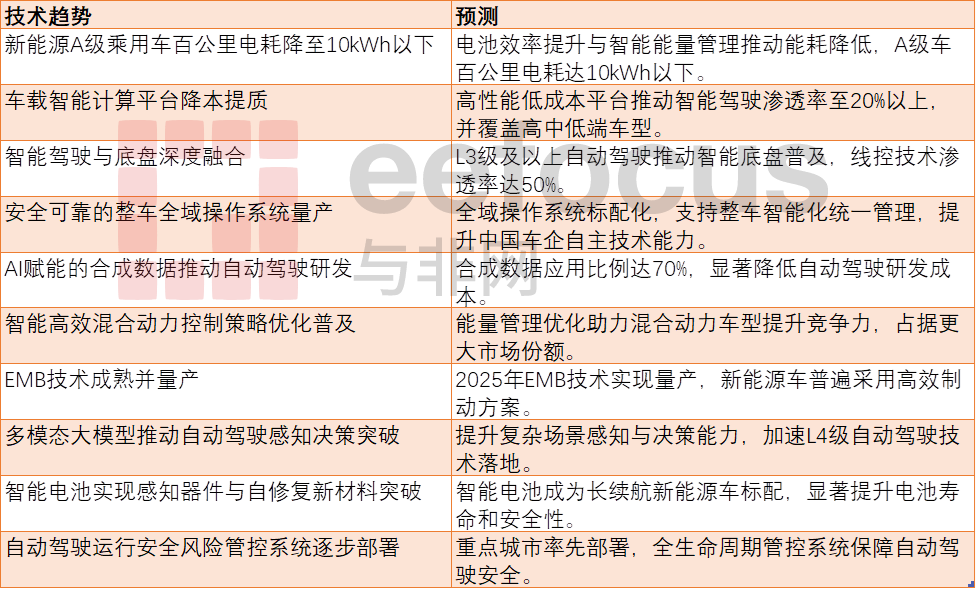

2024年,中国汽车工程学会继续发布《2025年度中国汽车十大技术趋势》,涵盖了节能、新能源、智能网联、共性支撑等方面。与非研究院也对这一次发布的十大趋势进行了预测和分析:

1.新能源A级乘用车百公里电耗降至10kWh以下

新能源汽车能耗优化是2025年的重要目标,随着高效电池技术、多合一电驱动系统和智能能量管理策略的突破,A级新能源乘用车百公里电耗降至10kWh以下将成为行业标杆。

关键技术

高效电池技术:如固态电池和半固态电池的量产应用,提升能量密度并减少能耗。

能量回收系统:通过制动能量回收、余热利用等方式进一步降低能耗。

空气动力学优化:降低整车风阻系数,提升能效。

预测

2025年,深蓝、比亚迪等车企将率先推出百公里电耗低于10kWh的量产车型。智能能量管理和AI辅助优化算法将在降低电耗方面发挥核心作用,同时推动A级新能源车的市场竞争力。

2.车载智能计算平台降本提质

车载智能计算平台是实现智能驾驶和智能座舱功能的基础,随着芯片集成度提升和制造成本下降,该领域的降本提质将显著推动智能驾驶技术的普及。

关键进展

高集成度芯片:如高通骁龙至尊版汽车平台和地平线征程系列芯片,通过集成更多功能实现成本优化。

软硬件协同优化:端到端算法和模块化设计减少硬件复杂性,提升性能与性价比。

市场普及率提升:智能驾驶渗透率预计在2025年达到20%,并覆盖高中低端车型。

预测

到2025年,多家中国车企(如蔚来、小鹏)将基于高性价比的车载计算平台推出智能驾驶功能标配的车型。中低端市场智能驾驶渗透率的提升,将进一步推动行业规模化发展。

3.智能驾驶与底盘深度融合

底盘系统作为车辆核心部件,与智能驾驶的协同优化是实现高级自动驾驶的重要环节。未来,底盘将不仅限于机械属性,还将具有智能化和自适应能力。

技术趋势

线控技术:包括线控转向、线控制动等在内的核心技术逐渐普及。

感知与协同控制:通过融合多模态传感器和协同算法,实现更高效的运动控制。

跨域架构融合:智能驾驶、智能座舱与底盘的深度融合增强系统的整体性和稳定性。

预测

预计到2025年,L3级自动驾驶将推动智能底盘大规模应用,线控技术的普及率将超过50%。智能底盘还将在高端车型中体现差异化竞争优势,为市场提供更好的舒适性和运动性能。

4.安全可靠的整车全域操作系统量产

全域操作系统是未来智能汽车核心竞争力的重要体现,通过统一底层架构,实现跨域管理与全车功能的整合优化。

技术进展

SkyOS·天枢:蔚来推出的中国首个全域操作系统,标志着操作系统国产化的重要里程碑。

高安全性与稳定性:支持低时延和高算力的硬件,确保智能化功能的平稳运行。

预测

2025年,更多车企将推出自主研发的整车全域操作系统,提升中国汽车产业的技术自主能力,同时推动行业标准化。

5.AI赋能的合成数据推动自动驾驶研发

合成数据已成为解决真实数据短缺和标注成本高问题的重要手段。AI生成的高质量数据为自动驾驶模型提供了充足的训练和仿真支持。

技术突破

数据合成技术:基于生成式AI的场景仿真,显著提升训练效率。

自动标注:合成数据自带标注,减少人工干预成本。

预测

预计2025年,合成数据在自动驾驶研发中的应用比例将达到70%以上,成为支撑行业快速发展的核心资源。初创企业和大厂之间的合作将加速这一趋势。

6.智能高效混合动力控制策略优化普及

混合动力汽车作为燃油车向纯电动车转型的重要过渡产品,其能量管理策略的优化是提高效率和市场竞争力的关键。

技术应用

智能切换控制:优化发动机与电驱的协同工作,提升燃油经济性。

能量回收与再利用:高效利用制动能量,提高整体效率。

预测

2025年,长城、比亚迪等企业的混合动力车型将实现更高效的能量管理,助力混动市场继续扩大份额。

7.EMB技术成熟并量产

EMB(电磁制动)作为下一代制动技术,可实现更高效、更精准的制动控制,同时降低能耗。

关键挑战

可靠性与冗余设计:确保极端环境下的稳定性。

成本优化:量产阶段需进一步降低生产成本。

预测

2025年,博世、大陆集团等企业将率先实现EMB技术的量产应用,并推动其成为新能源车的标配制动方案。

8.多模态大模型推动自动驾驶感知决策突破

多模态大模型通过整合视觉、激光雷达等数据,提升自动驾驶系统的感知和决策能力。

技术突破

感知能力增强:多模态数据融合应对复杂场景。

端到端架构优化:实现感知、决策与控制的统一。

预测

到2025年,多模态大模型将在高级别自动驾驶中普遍应用,并推动L4及以上自动驾驶技术的进一步突破。

9.智能电池实现感知器件与自修复新材料突破

智能电池通过集成感知器件和自修复材料,可实时监测电池状态,并在受损时自动修复,提升使用寿命与安全性。

技术应用

多维感知:温度、形变、气压等同步监测。

自修复材料:通过动态聚合物结构修复电池损伤。

预测

2025年,智能电池的感知与自修复功能将成为新能源汽车的核心竞争力,并广泛应用于长续航车型。

10.自动驾驶运行安全风险管控系统逐步部署

运行安全风险管控系统是自动驾驶全生命周期安全的关键保障,通过实时监测与应急管理降低风险。

技术进展

全域风险监控:覆盖自动驾驶车辆的全生命周期。

政策支持:国内外法规逐步完善,推动系统部署。

预测

到2025年,该系统将在中国重点城市率先落地,成为L3级及以上自动驾驶应用的安全保障。

2025年十大汽车技术趋势预测,来源:中国汽车工程学会,与非研究院整理

版权声明:本文为四方维原创内容,著作权归四方维所有。未经四方维书面授权,不得以任何方式加以使用。